1-5.スマホケースの補修(’24.12.12)

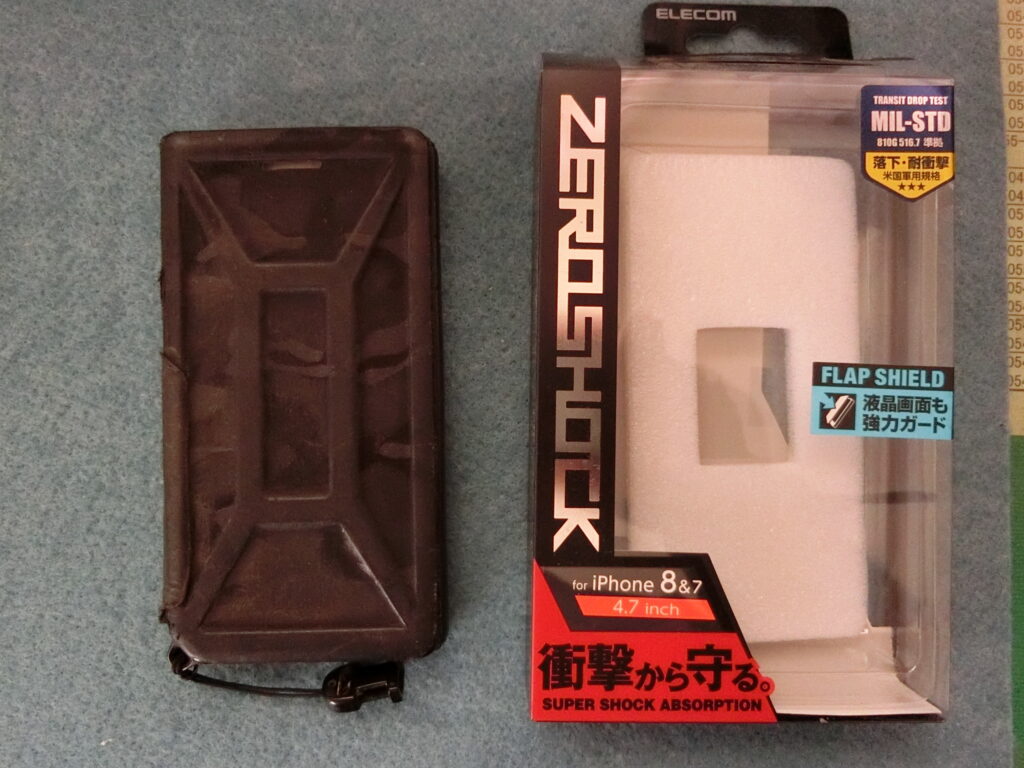

《エレコム PM-A17MZEROFT》

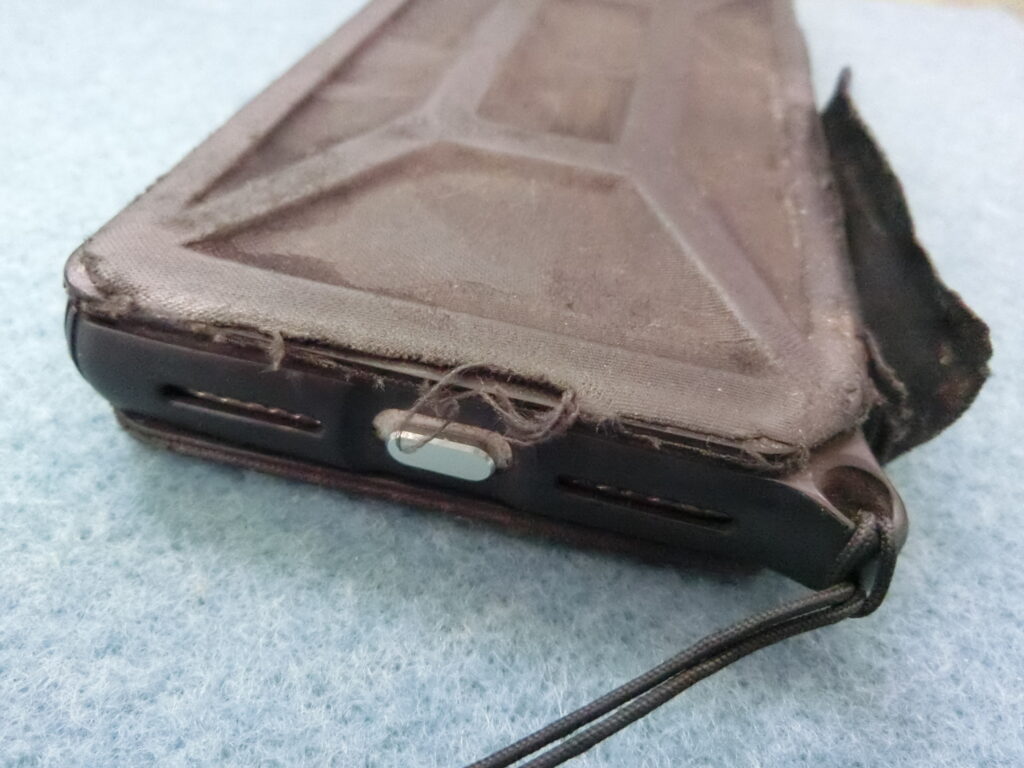

上の写真は、2019年12月に購入したエレコムのスマホケース ゼロショック(PM-A17MZEROFT)です。使い続けて早くも5年が経過し、ほつれや剥がれなどが目立ってきました。やはり頻繁に開閉を繰り返すためか、背の部分が痛みやすく、既に数回の補修を繰り返してきています。今回は背の布自体が剥がれはじめてきており、状態がかなり悪化してきているので改めて記録に残すことにしました。外観の現状は下3枚の写真になります。

上左写真の通り、過去に補修した背の補修布が剥がれてきました。使用しているうちに、どうしてもズレが生じて剥がれてしまうようです。過去の補修は破れがメインでしたが、今回は背の布が剥がれてきましたので(上中写真)、もう少ししっかりと直しておきたいと思います。上右写真のように、ほつれも目立ってきました。

外観は以上の通りですが、内面はどうかというと下写真のように全くと言っていい程に問題ない状態でした。

作業開始

まずは、背の布の剥がれを何とかせねばなりません。古い接着剤を取り除いてから新たに接着することから始めます。

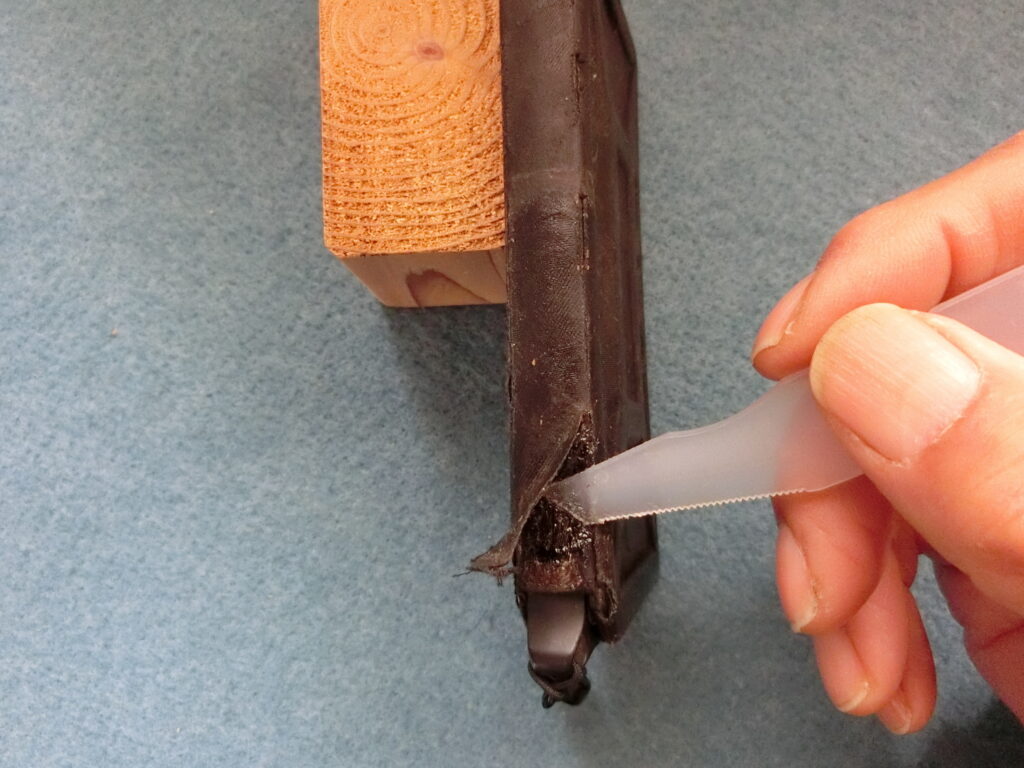

既に破れかけている背部の布を剥がれるところまで剥がして、古い接着剤をカッターナイフなどを使って削り取ります。

削りカスには若干の粘着性が残っていますので、セロハンテープで取り除きます。

完全に取り除くことは不可能なので、ある程度で妥協します。まぁ、こんなもんでしょ。

恒例の接着剤の選択です。候補に挙げたのは下左写真の3種類の接着剤。今回は『ウルトラ多用途SU』と『木工用ボンド』で悩みましたが、接着時間と硬化後の硬さから『ウルトラ多用途SU』(下右写真)を使用することにしました。

付属のヘラで接着剤を片面に(均一に)塗ってすぐに貼り合わせます(説明に”約2~3分で動きづらくなり、実用強度は1時間後、約24時間で完全硬化”とあります)。

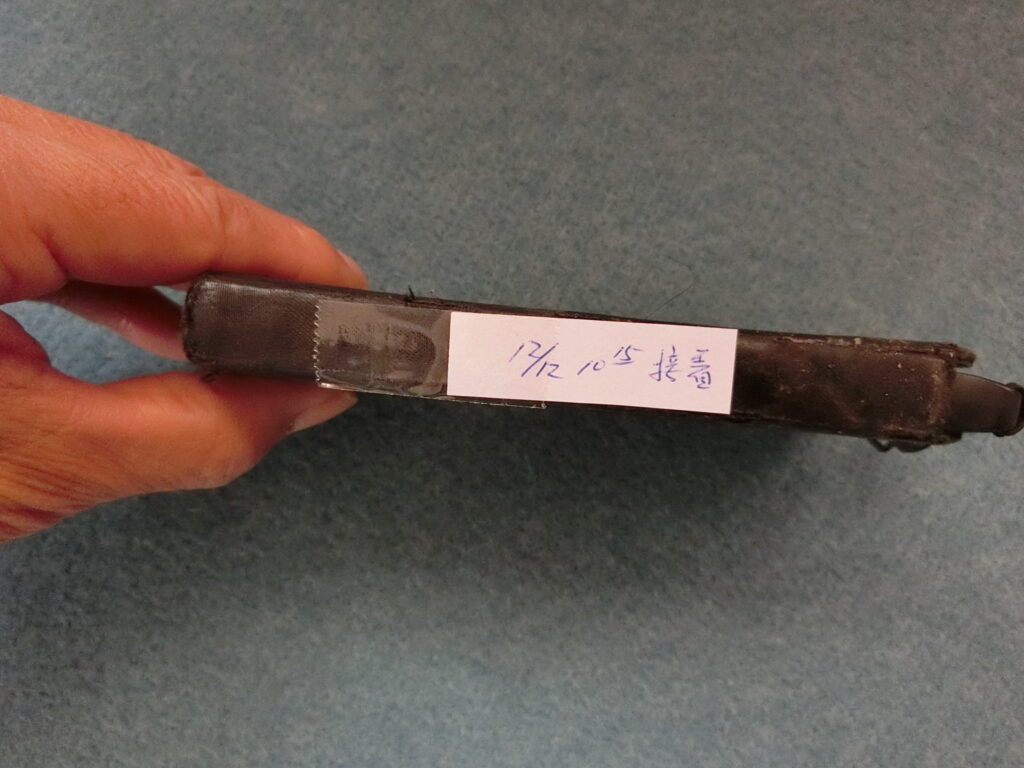

”マイ・ルーティーン”の接着時間を記録しておきます。

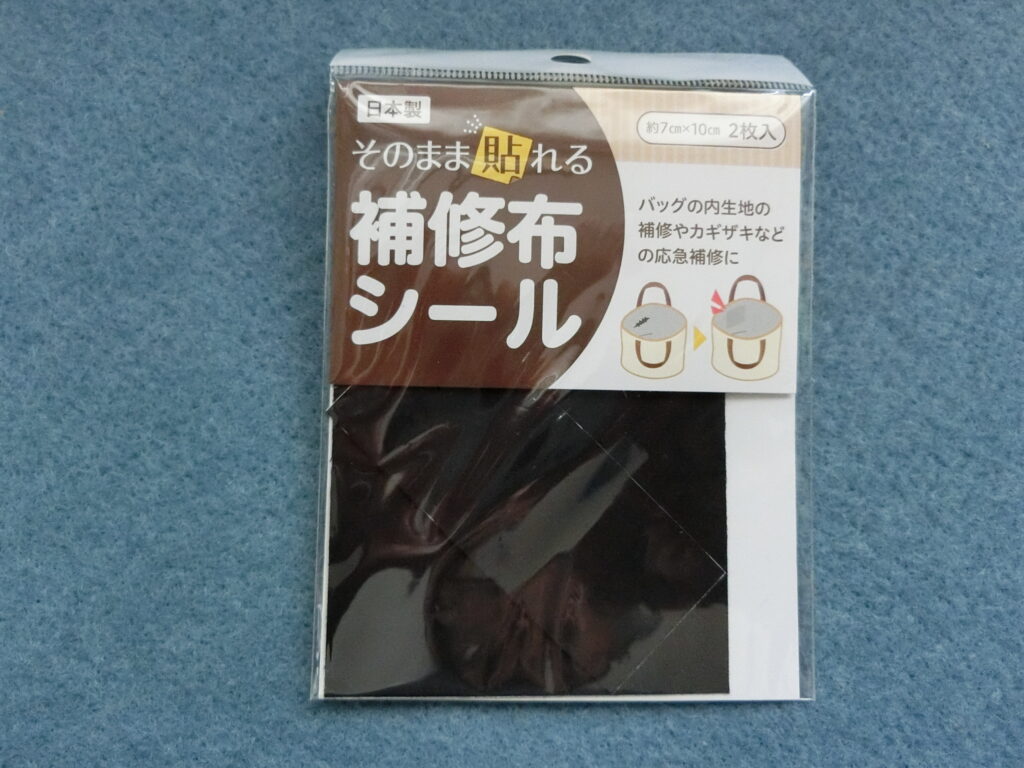

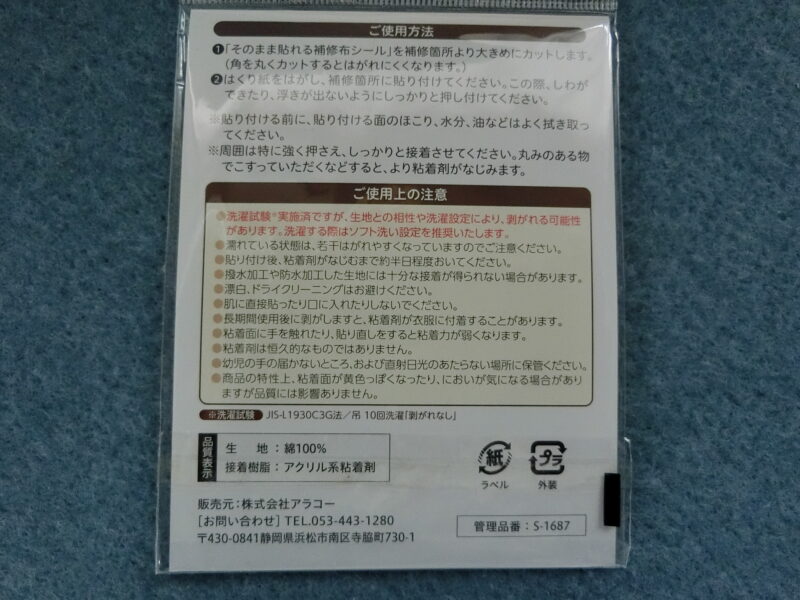

接着剤を塗った後、私用を済ませたら8時間ほど経過していましたので、次の作業に取り掛かってもいいでしょう。下写真の補修布シールを張り付けることになりますが、この補修布シールは何か別の補修用として購入したもので、たまたま家にあったものでした。

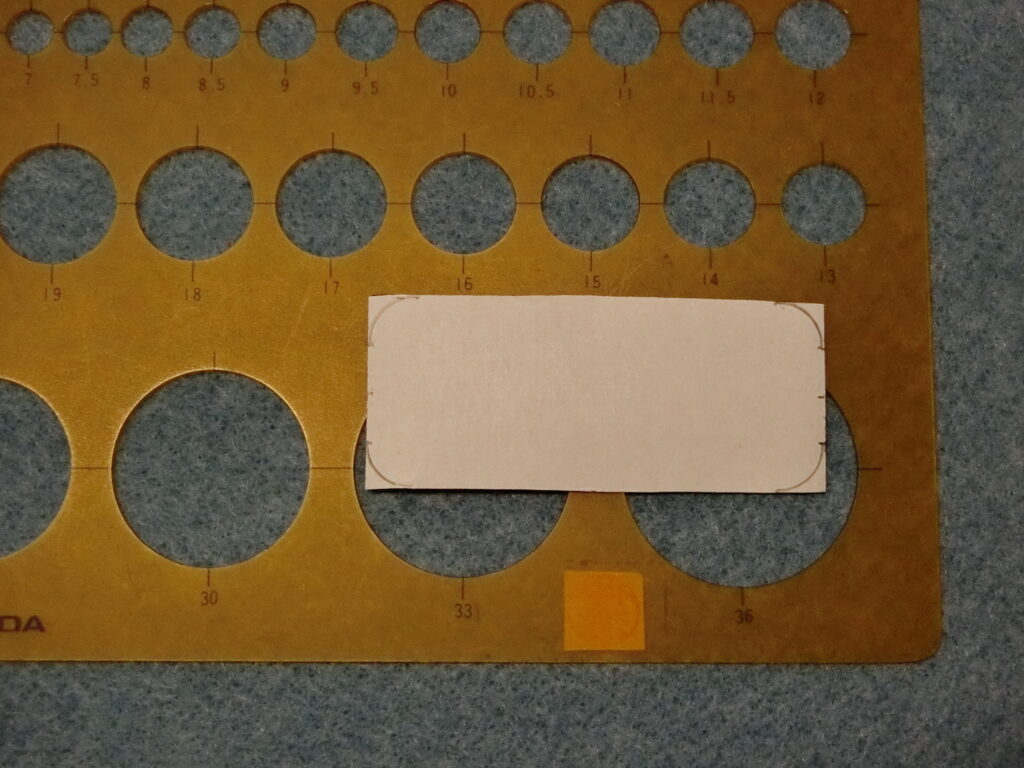

交換前の補修シートのサイズを再確認してみます。下左写真のように大体3×6cmくらいなので、ほぼ同じ大きさに切り出します(下右写真の下側)。

補修シールの切り出しができたら、はがれにくくするために角丸加工します。

今回の最高知識(角丸加工とは)

角R(カドアール)とも呼ばれます。ステッカーやシールの場合、単に長方形のままだと角が引っかかったりしてはがれやすい状態なので、丸みを持たせてはがれにくくするという目的が主になります。カードなどでは、見た目の印象を変えるとか角がつぶれにくくなるようにというメリットがあるようです。

似たような加工で角切(角斜め切り)加工がありますが、こちらは角を斜めに切り落とす加工で、交換前の補修布シートに施していました(上右写真の上側が交換前の補修布)。シール等をはがれにくくするよりもイメージを変える事に向いているようです。交換前はなぜ角切加工にしたのかというと、単に角丸にするのが面倒だったからです。以前は、角を切り落としておけば剝がれにくくなるだろうという程度の認識でした。

補修シールの角を丸くカットするために、製図用の円定規を使用しました(下左写真)。R15を使用してカットした補修シールが下右写真上側になります。

では、角丸加工した補修シールをケースに貼り付けてみます。

貼り付ける位置を確認します。

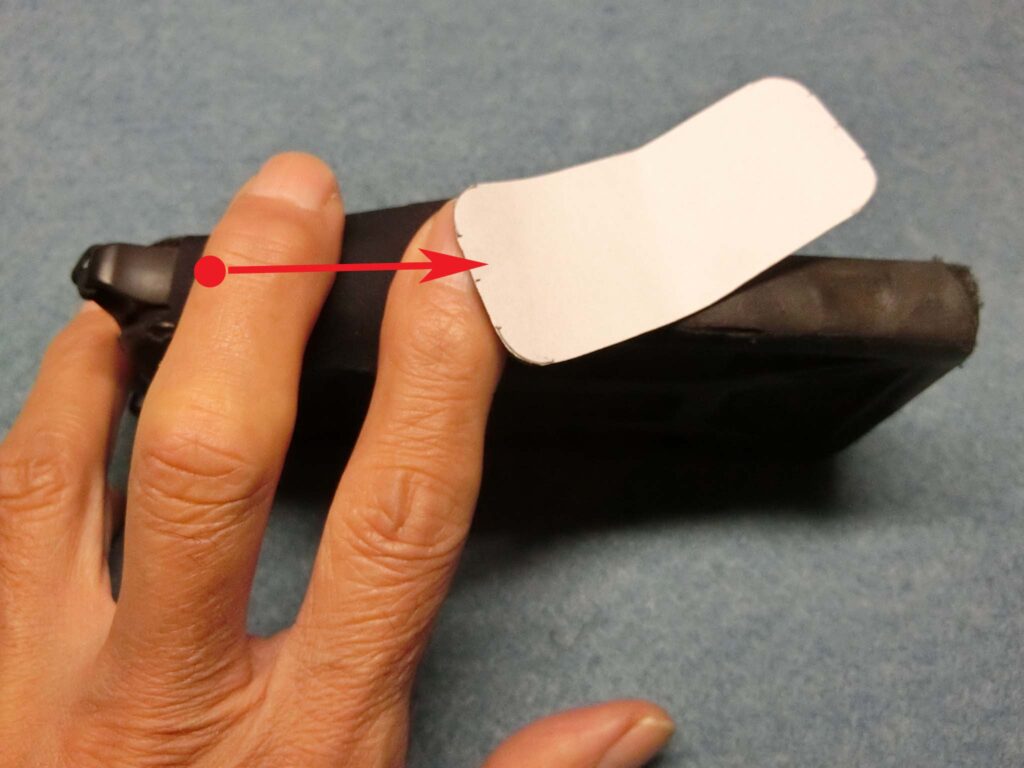

貼り付け位置が決まったら一方のセパレーターを剥がして固定、セパレーターを剥がしながら固定側から徐々に貼り付けていきます(下左写真)。背の部分をすべて貼り付けたら、しわにならないように(空気を追い出す感じで)密着させます(下中写真)。残った両サイドを貼り付けます(下右写真)。

以上で補修作業は完了ですが、補修シールの端がちょうどスマホケースのフレームに沿う感じで貼り付けられています。素人目に見ても剥がれやすい場所だと推測されますので、最後の仕上げとして数回擦りつけて馴染ませておきましょう。

次回の補修布シールサイズは4×6cm程度にしますか?

以上でメインの作業は終了しました。 ”ほつれ” については軽度なので、今回の補修作業は見送くるつもりでいましたが、時期を改めて補修することを考えると、作業環境が整っといるうちに対処してしまった方が効率がよさそうです。ついでに処理しておいた方がよいと判断しました。

ほつれた部分をカットしてからほつれ止め処理をしてもいいのですが、少しでも樹脂部が露出しないようカットせずに処理をしたいと思います。ほつれ止めの処理にはやや粘性の低い接着剤が向いているような気がします。接着剤の選択で候補に挙がっていた木工用ボンドは用途に布も含まれますので、木工用ボンドを使用してみます。

最初にチョロチョロとほつれた部分にヘラや指でボンドを塗布します。そのあとにヘラで元の位置に戻す感じで軽く押さえます。

全体を見まわして、ほつれがひどくなりそうなところもついでに処理しておきましょう(下写真)。

ボンドを塗り終えたら放置(24時間以上静置)すれば完成です(上写真)。なお、木工用ボンドは水に弱いので、補修後は雨などに濡れないよう注意が必要です。また、硬化すると透明になるのはいいのですが、結構な固さになります。慣れかもしれませんが、気になる方には違和感があるかもしれません。『ウルトラ多用途SU』ならば硬化後にも弾力がありますが、粘性があるため、薄く塗るのに苦労しそうです。布用ボンドというものがあるようで、こちらは耐水性があり、乾燥後は透明で硬くなりにくいようです。今後、機会があれば試してみたいと思います。

スマホケースの補修に使用した『補修布シール』ですが、いつ、何のために購入してあったものなのか全く記憶にありません。購入履歴も見当たりませんので、商品代金がいくらだったのか不明です。同等品を検索していただくほかなさそうです。

??? とうとう…

先日の事ですが、仕事関連の電話連絡が入る予定だったのでスマホを首からぶら下げて移動していましたが、スマホが軽く壁に当たった瞬間にケースごとストラップから外れました。一瞬、ケブラーコードが切れたかと思いましたが(2020年に補修)、切れていません。びばり結びだったのであり得ません。しばらくの間、頭の中は何があったのか理解できずに❓❓❓状態です。

コードが切れていないか何回も確認しますが、切れていません。しばらく考え、頭の中を整理します。ケースとストラップをつないでいたケース側のストラップホールが割れて外れたのではないかと推測(それ以外は考えられません)。結果、推測通りでした。見た目には破損しているようには見えないだけで、ストラップホールにひびが入っていました。

「とうとう交換か…」と思うものの、修理の癖がついていたためでしょうか、『接着剤でくっつけておけばもうしばらくは持つかも』という考えも同時に浮かんできました。というのも、1カ月くらい前に購入した『ボンド ウルトラ多用途S・U プレミアム[ソフト]』を試してみたかったのです(問題になった接着剤)。

早速、くっつけてみようと思い、ひびの入ったフレームの素材を確認してみます。”TPU(熱可塑性ポリウレタン)”と記載されています。ここで再び❓❓❓が浮かびます。新たに購入した接着剤の適用素材の一覧にこの素材はありません。の『ポリオレフィン』で深掘りしたプラスチックの種類一覧にも記載されていなかった素材なので当然でした。

そ結局くっつくのかくっつかないのかわからないままでしたが、適用素材でなければくっつかないだけなので、とりあえず接着してみる事にしました。使用方法は『片面に接着剤を均一に塗り、すぐに貼り合わせる。約10~15分で動きづらくなり、実用強度は2~3時間後、約24時間で完全硬化』と記載されています。接着剤をヘラに取ってストラップホールのひびの入った部分に塗ります。接着できるのか疑いながら硬化していく過程を見守ります(使用法に記載されている通りでした)。

24時間以上経ち、完全硬化しました。触ってみると弾力性があります。これで接着できたと思い安心しきっていましたが、その2日後、見事に悪夢が再現しました🥴 やはり接着不可のようです。ならば、別の接着剤を探してみます。最初に候補に挙がったのが下表の番号1です。

| 番号 | 品名 | 適用素材 | 価格 |

| 1 | セメダインPPXセット P6gセット | ポリエチレン ポリプロピレン シリコーンゴム ポリアセタール フッ素樹脂 | アマゾン¥860 ヨドバシドットコム¥968 (共に2025.10.31) |

| 2 | TPU 瞬間強力接着剤 BAIHERE495 20g | TPU素材用 | アマゾン ¥1,280 (2025.10.31) |

しかしながら、番号1はTPU素材に適しているのかは不明です。その後、検索を進めていくとTPU素材用の接着剤というものを見つけました(上表番号2)。これなら間違いなく接着できるでしょう。上表の2番を購入満々でしたが、何故かここで冷静になり、「¥1,280だったら普通のスマホケースが購入できる金額なのでは?」と考え直しました。同等品でこの値段は無理かもしれませんが(当時購入価格は\2,131)、補修を続けることを考えると、ちょっと値段が上回ったとしても新たに購入することを視野に入れた方が無難かもしれません。

新たなスマホケースの価格をざっと確認してみます。一般的なスマホケースの価格は概ね千円台後半程度でしょうか。しかし、既に洗脳されているためか、ケースはフラップ付きでないと安心できないという感覚でしたので、同一商品を検索してみます。iphone8対応なので結果は在庫なしでした。ということで、同等品を検索してみたところ、比較的同等品に近いエレコム社の PM-A22SPLFYBKがヒットしました。耐衝撃性能に不安を感じたものの、ほかに同等品と思われる商品が無いと判断し、しばらく検討して購入に至った次第です。