3-5.自転車ダイナモ発電ライトの交換(’25.2.16)

《パナソニック NSKL138》

自転車のライト取替え

事情により短期のアルバイトをすることになり、アルバイト期間中の通勤に自転車を使用することになりました。年度末ということもあり、帰りは日が暮れてからになると思うのでライトは必須です。使用するのは、子供が通学に使用していた12年前に購入の自転車です。下の子が乗っていた時には、ハンドルに取り付ける電池式のLEDライトを使用していました。現在でもそのライトがまだ使用に耐えられる状態なのかと確認しましたが、ライト本体のスイッチ部が劣化によりオン・オフがもう限界かも?という状態です。かろうじてスイッチを入れることができ、充電式の乾電池は全く問題ないことが分かりましたが、オフにしたところでスイッチ部がご臨終。この後付けライトが使用不可ということは、気乗りしませんが自転車に付属の発電ライトを使用するしかありません。点灯するか確認のため走行してみましたが、結構な異音がして、ライトとは光っていないようです。発電機を見るとタイヤに接触するローラーが回転しておらず、擦れている音でした。結局、どちらも使い物にならないので、新たに購入を検討しなけならなくなりました。

新規購入検討 後付けライト VS ダイナモ発電ライト

使用していた後付けのライトは、旭電機化成AHA-4302。当時は子供が卒業するまで使用できればよいと考えていたので、家電量販店の安売りセールで確か半額の500円程度で購入した物でした。劣化が進んでいたので、もう廃棄してしまい写真もありませんが、単4×3を電源とし、光量はまずまずだったように覚えてます。ただ、ハンドル固定するにはサイズと位置が合わなかったので(固定したいハンドルの位置に微妙な曲がりがあったため)ゴムシート片を噛ませましたが、それでも確実に固定されなかったように記憶しています。さらに、前かごに入れた荷物が邪魔をして光を遮ってしまうことも多々ありました(これが結構なストレス)。それに加えて、着脱が楽なので盗まれる可能性が高いということも心配していまいたね。自転車で出かけるたびにライトの取り外しも煩わしい。高価なライトではなかったからか、幸い盗まれることはありませんでしたが、本体よりも充電式乾電池の方を気にしていました。

アマゾンさんで検索すると後付けライトの検索結果数は20,000以上。いつも通り、呪文を入力して商品淘汰します。すると検索結果は640に激減。価格帯は大体\1,000~3,000くらいでしょうか。機能もデザインも大差なしと判断し、さらに絞り込むと\1,000~2,000になりそうです。一応、自分の好みを選んでみると概ね\2,000弱程度の商品に落ち着きそうです。

一方、敬遠されがちなダイナモ発電ライトですが、今ではLEDライトが主流で、いろいろなものに対応されており、入手しやすくなっています。街灯が増えて街中では真っ暗という場所も減ってきていますので、もう絶滅危惧種入りなんでしょうか。検索結果数は160程度(後付けライトも含まれています)。メーカーも馴染みがあるものばかりなので淘汰の必要もありません。こちらの価格帯は大体\1,000~2,000くらい。選択肢も少ないですが、選ぶのにはその方がかえって楽ですね。今のダイナモ発電ライトは、昔と違ってペダリングが重くならない低トルク仕様になっているようで(ランプは豆電球ではなくLEDなので以前ほどの発電量が必要なくなったのかな?)、なおかつ、タイヤにやさしく音が静かなゴムローラー付きというようなものがあるようです。

あと、ちょっと心配しているのが、どの自転車にも取り付け可能なのかということです。改めて注意書きがないということは、ほとんどの自転車に取り付け可能と理解していいのかな? これについても調べてみた結果、マウンテンバイクやBMXなど一部の車種では取付け不可となることもあるようですが、基本的に前フォークに取付け部がある自転車に対応するようです。ですから交換する場合は、当然に取り付け可能となります。

さて、後付けライトとダイナモライトのどちらの種類を選びましょうか?明るさに関しては、淘汰前の後付けライトのほとんどはルーメン単位表示で、どれも最高輝度の1,000lmとか2,000lmを猛アピールしています。淘汰すると国産商品が増えるため、カンデラ単位表示が結構見られるようになります。上記の\1,000~3,000程度の価格帯では大体800~2,000cdが多いようです。

ダイナモ発電ライトはカンデラ単位表示が多く、1,800~2,800cdが主流です。そうすると、明るさに関してはダイナモ発電ライトの方がやや明るいイメージですかね。

今回の最高知識

ルーメンとカンデラの違い

今回の比較したい単位がルーメン(光束)lmとカンデラ(光度)cdです。ルーメンは光源が発する光の総量。カンデラは光源から一定方向に向かう光の量のことで、1cdは一般的な蝋燭1本の明るさとほぼ同じだとか。

最も明るい部分の光りであるカンデラよりも、光の全体量であるルーメンの方が明るさの感覚にズレが少ないようで、近年ではロードバイク用のライトにルーメン表記が増えているようです。カンデラ数値だけでは実用性が分かりに難いみたいです。

ルーメンとカンデラでは単位が異なるので単純に数値比較することはできません。この2つの単位は換算できるみたいですが、照射角度が不明の場合は計算することができないので、比較不可能なようです。なお、ルクス(照度)luxという単位もありますが、ここでは割愛します。

以下のサイトを参考にさせていただきました

ジャイアントストア松江 【知識】ライトの明るさどう選べばいい?ルーメンとカンデラの違いは?

通販モノタロウ ルーメン・カンデラ・ルクスの違い

ルーメンとカンデラの違いは、ちょっと調べただけでは理解度は低いままなので、なんだかモヤモヤしています。商品の詳細を調べている際に、1つだけルーメンとカンデラを併記している商品を見つけました。”Crops C1S02-01-9718” の明るさが、『約2,000カンデラ/約100ルーメン』とあり、参考になりそうな感じです。ただ、明るさについては走行に支障がない程度であればいいので、今のところは後付けライトとダイナモ発電ライトのどちらを選んでも問題なしと考えています。

ところで、自転車の走行に適した明るさとは一体どのくらいなのでしょうか? 自転車用ライトという括りで単純にあれやこれを使用すればいい思っていましたが、今さらながら確認してみようと思っていたら、大変参考になるサイトがありましたので概要を以下の表にまとめてみました。

| 自転車を使用する状況 | 必要な明るさ lm(ルーメン) |

| 夜でも明るい場所 | 200lm以下でもOK |

| 通勤や通学 | 300lm以上 |

| 街灯が少ない通勤や通学 | 700lm以上 |

| 暗闇を走行 | 1,000lm以上 |

以下のサイトを参考にさせていただきました

CATEYE(キャットアイ) 自転車用ヘッドライトの選び方

明るさ以外に選択条件を挙げるのであれば、ストレスの除外でしょうか(こちらの方が重要かもしれません)。ストレスとなりうる原因をあげると、後付けライトの場合は既述した通り、ライト本体のハンドル固定位置が以前に取り付けていた位置とほぼ変わらないはずであることから、しっかりと固定されない可能性大。また、前かごにはそれなりの荷物を入れることになるので、光を遮断してしまう可能性も同じく大です。さらにバッテリー切れのタイミングも気にしなければなりません。

ダイナモ発電ライトは、使用時にペダリングが重くなるということくらいですが、こちらに関しても前述した通り、最近では低トルク仕様になっているようです。どの程度負荷が減少するのか、逆にそちらの方が気になってしまいます。

新規購入検討結果 後付けライト VS 🎊ダイナモ発電ライト

数日間いろいろと検討した結果、バッテリー切れの心配がないダイナモ発電ライトを(このご時世に)新規購入するという判断に至りました。次は、具体的にどの商品にするのか選びますが、選択肢が少ないため、すぐにブリジストン製とパナソニック製の2点に絞ることができました。比較条件が完全一致しない部分もありますが、どちらも機能的に大きな違いはないと判断。300カンデラの差がどれほどかわかりませんが、若干、ブリジストン製の方が明るい分、値段が高めといった認識です。両商品の星の評価に差はほとんどありませんが、レビュー数は5.5倍差とかなりの差が認められます(下表)。

| amazon 2025/2/13 | ブリジストン BD-L31 F650302S | パナソニック NSKL138 |

| 金額 | \1,691 | \1,118 |

| 明るさ | 中心照度:約2,500cd (周辺照度:1,350cd) | 約2,200cd (速度15km/h走行時) |

| 本体サイズ | 12.5長さ×5.5幅×11.6高さcm | 約W58×D128×H105㎜ |

| 重量 | 230g | 250g |

| 備考 | ・歩行速度でも点灯 ・ペダリングが重くならない低トルク仕様 ・音が静かなゴムローラー付き | ・低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%低減 ・タイヤに優しいゴムローラー採用 |

| レビュー | 4.5(約280) | 4.4(約1,570) |

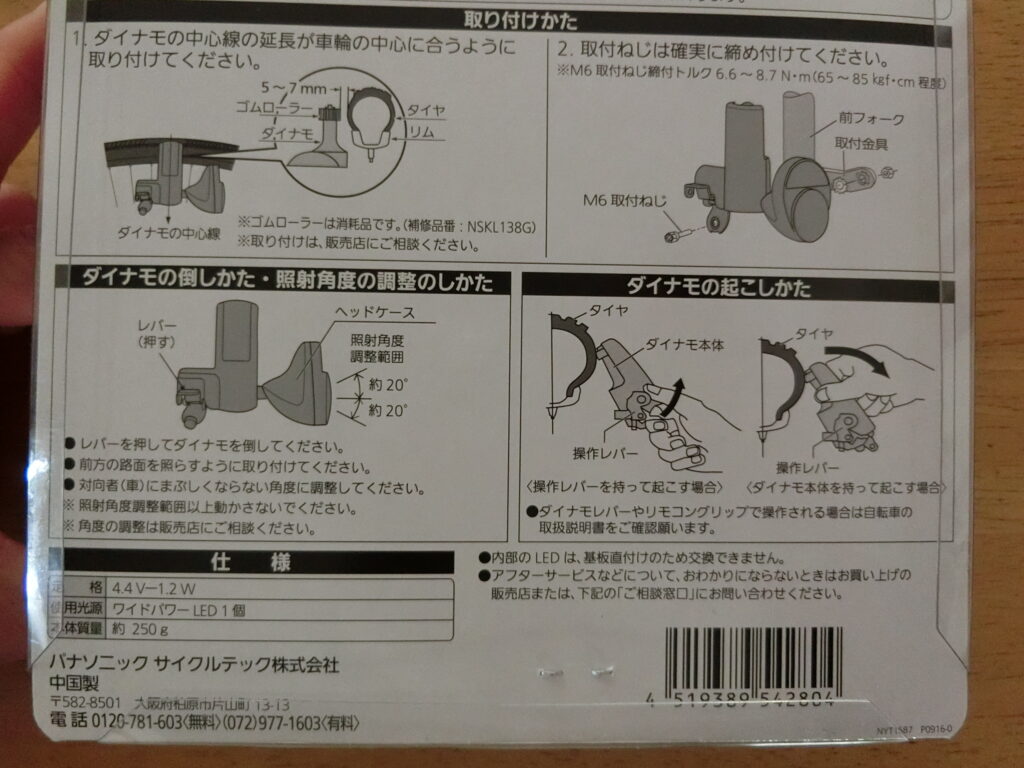

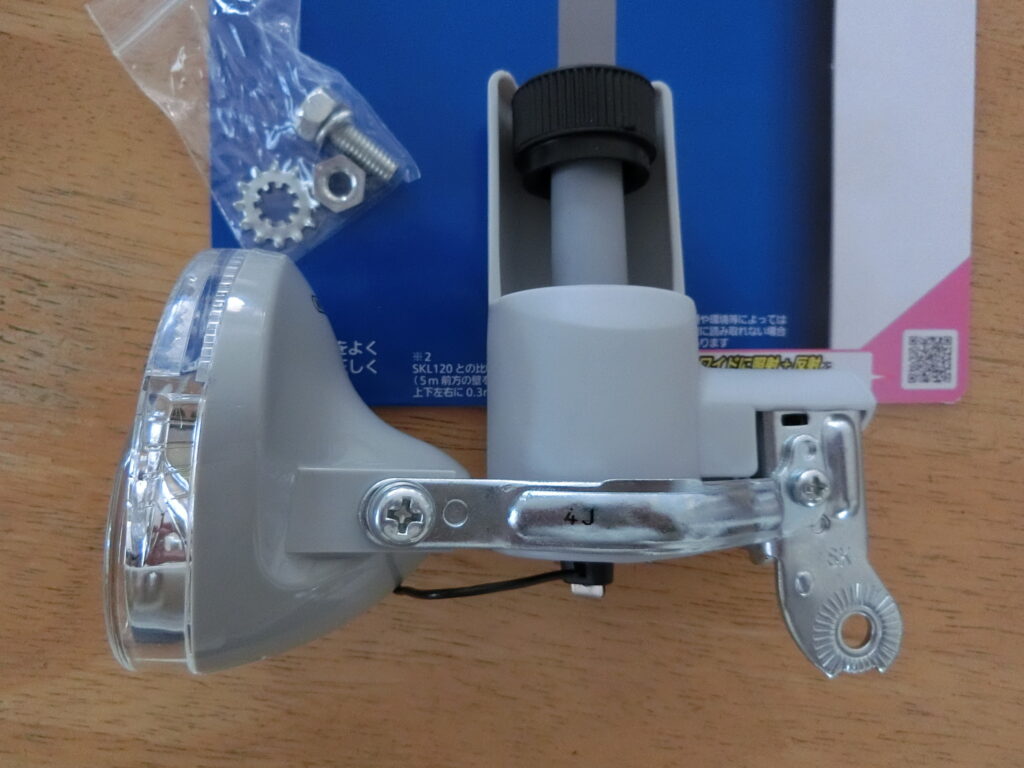

こちらの選択結果は、金額とレビュー数の差でパナソニック製のNSKL138に決定。早速注文します。注文後2日目に帰宅したら商品が到着していました(下左右写真)。翌日は仕事が休みなので取付け予定です。

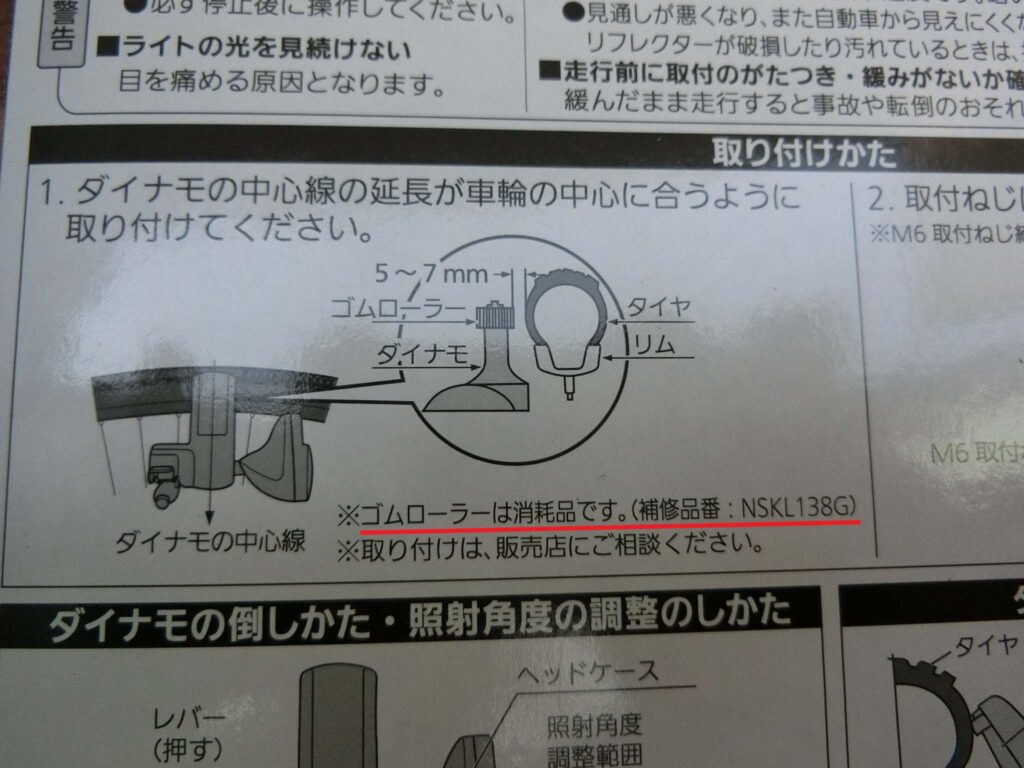

上左写真がライトの外観で、上右写真が取説のアップになりますが、右写真の赤線部にご注目。「ゴムローラーは消耗品です」とありますが、商品説明にあえて記載してほしかったですね。当然といえば当然なんですけど、心の準備をしておきたかったです(もちろん消耗品と分かっていてもこの商品を購入していましたよ)。ちなみに、その消耗品の値段はどのくらいか商品を検索してみましたが、大体\260~280程度とまともな価格でした。

さて、作業当日となりました。ぱっと見たところ、必要な工具はドライバーとモンキー(または六角レンチ)くらいで間に合いそうです。

取り替え前の写真です。ローラー部が回転していないことが判明した時点で5-56を吹き付けてありましたが、依然としてローラーは回りません。結構な固さです。

とりあえず、不具合品を取り外しましょう。自転車に固定されているアプセットボルトを緩めます。

固定されているのは1箇所だけで、簡単に外れました。今では懐かしい豆電球です💡

ローラー部をプライヤーで挟んでひねったら回りました。ローラーが回らない原因は『錆』によるものが多いようです。

まだ使用できる可能性もありますが、さすがにもう豆電球のライトでは…ね。

説明書には「ダイナモの中心線の延長が車輪の中心に合うように取り付けてください」とありますので、写真の赤線に沿うように取り付けてボルトを仮締めします。

タイヤの側面にローラーが接触するように位置を確認。もう少し下ですかね?

ライト固定場所の穴で高さ調節をします。タイヤとローラーの接触位置が適正になったらボルトを本締めします。

ライト本体が固定出来たら、後はライトの角度調整をします。規定では10m先を照らせるものとあります。日中に角度調節するのは結構至難の業でしょう。手で調整できるくらいに角度調整のネジを仮締めしておきます。

夜間走行した時に調整した角度で本締めします。調整できていると思っていても、走行時に段差等の衝撃で角度がずれている可能性があります。数日かけて再調整が必要となることもあります。

ライト交換後は、どうしても対向してくる自転車のライトを気にしてしまいます。意外にもダイナモ発電ライトを使用している方が結構多いことに驚きました。明るさは何となくやや劣っているような気がしなくもありませんが(気のせいか?)、通勤路は全体的に明るい場所が多いですし、何よりも購入金額を考えれば十分に満足できています。

夜間に自転車に乗るなんて何十年ぶりのことでしょうか。(過去の記憶が今一つですが)一昔前と比べるとライトの光は明るく、ペダリングの重さもかなり軽減されているという感覚です。最後まで購入に迷ったブリジストン製ライトの説明にあった『歩行速度でも点灯』は、本製品にも適性があり、自転車を押して歩いているときもライトは歩く速度にあわせた明るさで点灯します。夜間の自転車走行がちょっと楽しくなりました。

自転車ダイナモ発電ライトの交換費用

・パナソニック NSKL138

新規購入品

\1,118【送料\0】

合計:\1,118【送料\0】

総計:\1,118

※本記事は自転車についてですが、カテゴリーは自動車関連に区分させていただきました。