1-1.水筒内の茶渋除去【半事後報告】(’24.11.24)

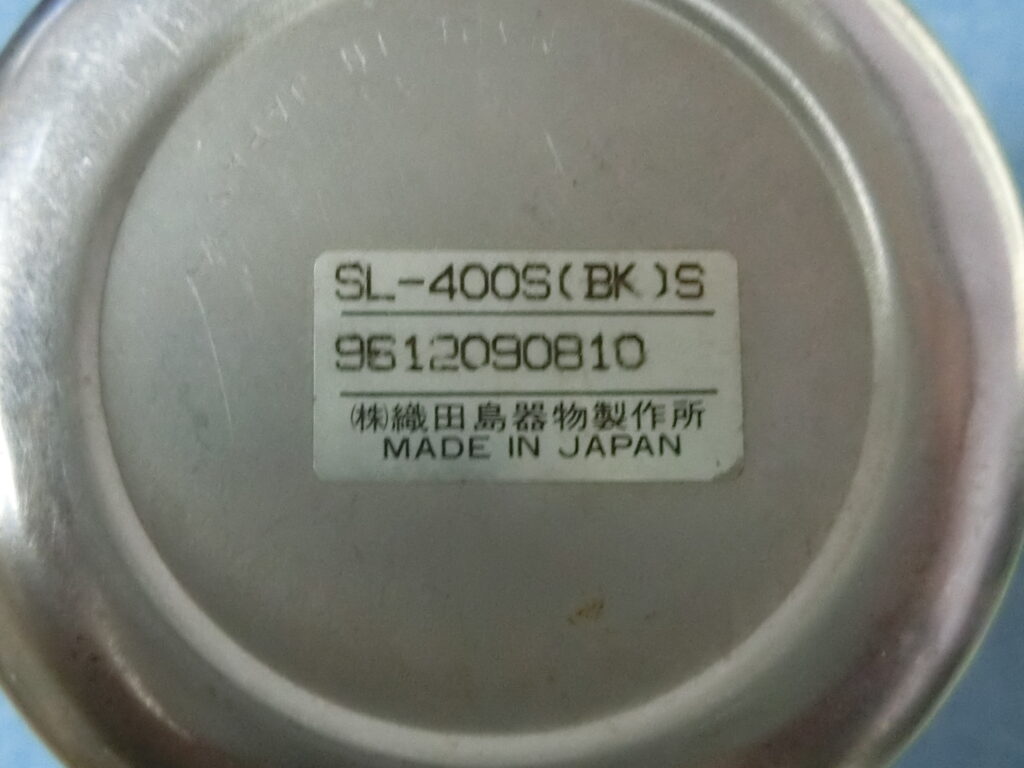

《織田島器物製作所 SL-400S》

気が付けば30年くらい使い続けている水筒です。織田島器物製作所のSL-400S(下写真)。コーヒー好きの私は、温かい状態でいつでも飲めるようにこの水筒にコーヒーを入れて傍らに置いています。もうコーヒー専用ボトルです。

だいぶ(というより、相当)前になりますが、中栓のパッキン劣化により水筒が倒れると中身がぽたぽたと漏れてくるようになったので、中栓だけを交換するつもりでいました。しかし、この時すでにボトルの内側はコーヒーの渋がベッタリのガチガチ状態。湯呑やコーヒーカップによく見られる茶渋レベルの汚れではなく、もう固結化して缶石状態です。写真が無いのが残念なくらいです。臭いも当然コーヒー臭。たまに紅茶を入れていましたが、紅茶もコーヒー臭。ボトル内の渋(水垢)と臭いが除去できなければ新品購入を考えていましたので、中栓のみのパーツ購入は保留とし、その後はひたすら渋(水垢)を取ることに徹しました。

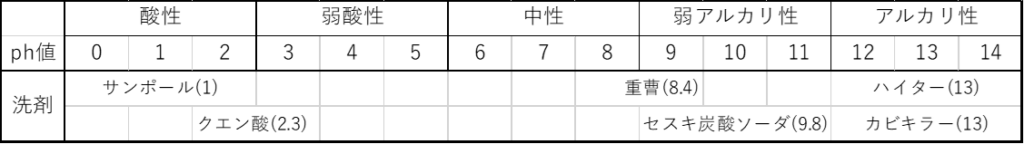

一般的に、茶渋取り=漂白剤がすぐに思い浮かびます。漂白剤はアルカリ性です。湯呑などの陶器類に使用する場合は特に問題ないですが、対象品はステンレスボトルです。アルカリ性や酸性の洗剤はステンレスを痛める場合があるので使用しないことを推奨しています。ハイターのph値は13程度でアルカリ性です。使用はNGとした方がよさそうです。ならば、弱アルカリ性の重曹を使用するというのは?

ネットで調べると、たくさん出ていますね。渋取りにはアルカリ性の重層を使用するとか酸性のクエン酸を使った方がいいとか情報が入り乱れています。まあ、最悪買い替えることも視野に入れていますが、安全側から徐々に試していくことにします。下の表は重層やセスキ炭酸ソーダ、その他、市販洗剤のph値を現したものです。

先ず選んだのは、弱アルカリ性の重曹です。小さじ1杯の重層を水筒に入れてぬるま湯を満杯になるまで注ぎます。その後、30分ほど放置しました。結果は…何の効果も見られませんでした。

数週間後、第2回目のリベンジは、小さじに大盛1杯の重層を水筒に入れ(前回よりも濃度を高めます)、今回はぬるま湯でなくお湯を満杯になるまで注ぎました。お湯を注ぐことで炭酸ガスが発生し、アルカリ度は11程度(重層のph値は通常8.4程度の弱アルカリ性)に上昇するとのことです。ステンレスが痛むことを考慮すると、あまり長時間放置しないほうがよさそうですが、今回も30分放置です。結果、2回目も効果なしでした。渋はベッタリのガチガチ状態。ここまで固結していると、アルカリ性では効果が無いと判断。酸性のクエン酸を使用したほうがいいのかもしれません。次回はクエン酸を漬け置きしてみます。

第2回目のリベンジから数週間後、今度はクエン酸を使用します。やり方は重曹のときとほとんど変わりません。小さじ1杯のクエン酸をお湯で溶かしてから水筒に入れて、お湯で満杯にします。重曹に比べるとクエン酸は溶けにくいのであらかじめ溶かしておいた方がいいようです。クエン酸は弱酸性ではなく酸性ですが、水筒は痛まないのか?などとちょっと心配しながら3時間と長めの放置です。結果はというと、第3回目のリベンジもほとんど変化はないといっていいでしょう。次回はもう少しクエン酸の量を増やしてみて効果が無ければ物理的な除去方法に切り替えるしかないかもしれません。

第3回目のリベンジからあまり日を置かないように、クエン酸を小さじ大盛1杯に変更する以外は同じ方法で試してみました(濃度を高くしただけです)。第4回目も見事に変化なしという結果に終わりました。

じっと水筒の内部を眺めると、ガチガチに固化していた渋の端の一部がわずかにペロッと剥がれかけています。浴室のスケール(水垢)除去で経験していますが、固化したスケールは市販の洗剤でキレイに落とすことはほぼ不可能で、業務用の洗剤を使用するか、ヘラ等で物理的にこそぎ落とすしかないという文章を読んだ記憶がありました(浴室での失敗談あり。”浴室の撥水処理”で記載します)。市販洗剤を使用しての汚れ落としはほぼ不可能だという結果になりましたので、次からは擦り落とす方法に変更です。

サンポールは市販されている洗剤の中で最も酸性度が高いといわれていますが、口にする水筒に対してのサンポールのイメージと酸による傷み具合の二つを考慮するとサンポールを使うという選択肢は当然のように除外です。

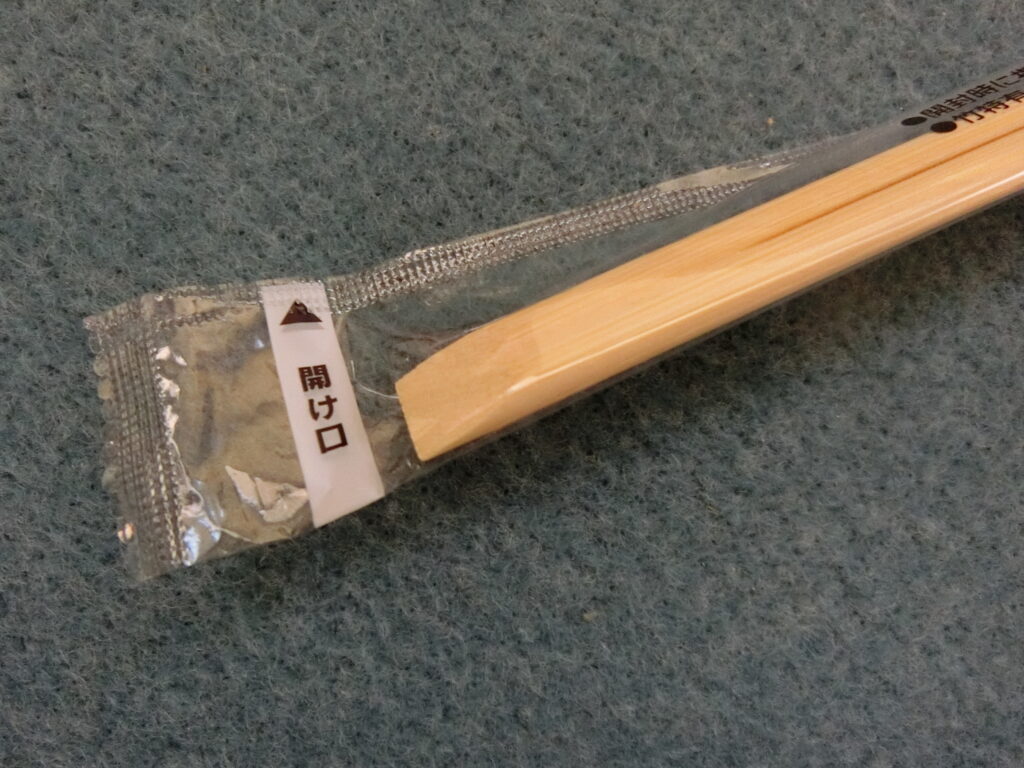

今回は柄の長いキッチンブラシとクエン酸水を使用して渋を擦り落とせるかやってみました。ブラシとクエン酸水を使って擦ってみます。ブラシに汚れは付着するものの、ボトル内部の頑固な汚れは相変わらず落ちません。キッチンブラシだと柄が長い分、力が伝わりにくいのでスポンジを水筒内に入れ、菜箸を使って擦ってみましたが、キッチンブラシのときと大差なし。もうこれ以上は無理かと内部を覗くと、スポンジから外れてたまたま菜箸で擦れた跡を確認することができました。やはり、もう少し硬いもので擦れば汚れは落とせるということでしょう。もうヘラ状のものでこそぎ落とすしかないと判断しましたが、水筒の内部です。ヘラ状のものといっても、ある程度の長さが必要だし、微妙なアールもついているので、あまり幅があると使いにくいだろうと考えましたが、そんな都合のいいヘラが偶然にも我が家にあるわけがない。そう思いつつも、工具箱のほかに考えつく限りの場所を探しまわった結果、そういえば最近(でもないか)の割り箸は箸頭が平型になっているものがあることを思い出しました。

コンビニでつけてくれた割り箸(竹製)をストックしてありました。おまけに箸頭の断面は斜になっています。これは使えるかもしれないと期待大です。

今回の最高知識

箸先の反対側は箸頭(はしがしら)と呼ぶそうで、別名 ”天(てん)” とも。箸を持った時に天井を向くからみたいです。手に持つ部分は持ち代(もちしろ)と呼びます。

竹製なので内部に傷がつくのもある程度抑えられると思います。何となくですが、水筒内部の汚れは、乾燥しているときの方がパリパリと取れるのではないかと思い、割り箸の使用は後日にまわして水筒内部を乾燥させることにしました。

さてさて、今回からは力ずくで固結化した汚れを取り除く感じになります。割り箸の箸頭で汚れの端から固結部を剥がすように力を入れていきます。するとどうでしょう、部分的に力を入れなければ取り除けないところはありますが、割り箸でこそぎ落とすことができています。ちょっと感動です。割り箸は幅が狭いので効率は悪いのですが、確実に汚れを落とせています。丹念に行えばきれいになりそうですが、力を入れても汚れがどうしても残る部分があったりします。また、底の部分の汚れを落とすにはこそぎ落とす方向が違うため、ダイレクトに力が伝わらずに汚れが残ってしまいがちです。すべての汚れを落とすことはちょっと不可能なようです。とりあえず、現段階で落とせる汚れは落としておくことにします。

ということで長時間格闘した結果、当初に比べるとかなり汚れを取り除くことができました。ボトル内の側面部には部分的に残っている汚れあり、底の部分は届きにくいこともあって、まだら模様になっています。結果的に、洗剤では汚れをほとんど落とすことはできませんでしたが、もしかしたら、連続的に行ってきた清掃の洗剤効果で固結化した汚れをある程度落とし易くする効果があったのかもしれません。頑固な汚れは一部に残っているものの、ボトル内がだいぶきれいになりました。今後、残った汚れをどのようにして除去するのか考えながら、しばらくはこの状態を保ちつつコーヒーを入れ続けることにします。

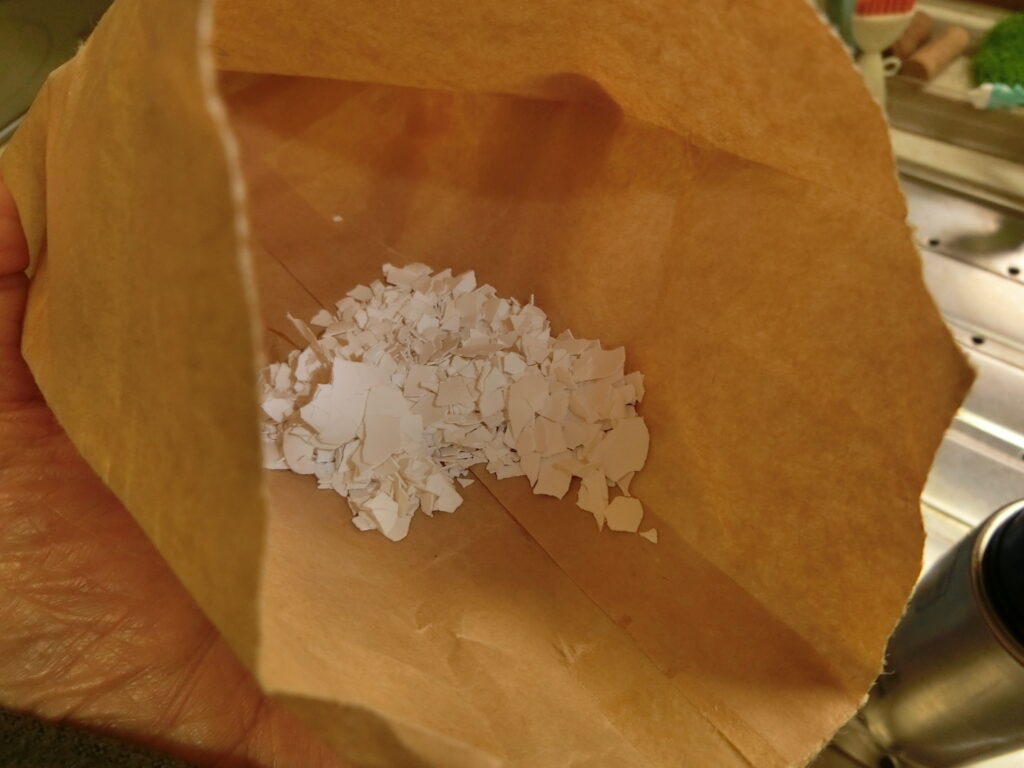

その後、残った汚れを取り除く方法を見つけることはもうないだろうと決めつけていましたし、ほぼ諦めていたところ、2024年前半頃にたまたま見ていたテレビのCMで、『昔から卵の殻を使うと茶渋がきれいに取り除けると言われている』という場面に遭遇。こういうやり方があるということはだいぶ前からすでに知っていましたが、おばあちゃんの知恵袋的なもので、試したこともないのに、それほどきれいに汚れが取り除けるものではないだろうと勝手に思い込んでいました。たまたま食事の準備で卵を使用したときに出た殻があったので、もうこれ以上の方法も思いつかないまま歳月は流れるし、ダメもとで実施してみる決心をしました。

汚れの大部分をこそぎ落として使い続けていた水筒の内部。底の部分はこんなにきれいに汚れが取れていたのかと思うほどですが、側面には取り除けなかった汚れが残っています。

上の写真は、割り箸でガチガチに固結していた汚れを取り除いてから数十カ月(下手すれば数年かも?)、引き続きコーヒーを注ぎ続けてきた水筒の内部です。汚れの大部分をこそぎ落としてからこまめに重曹で水垢・臭い取りを実施していたので、想像していたよりも汚れていませんでした。底の部分は相当きれいなまま維持されています。側面には残ったままになっている汚れが確認できます。

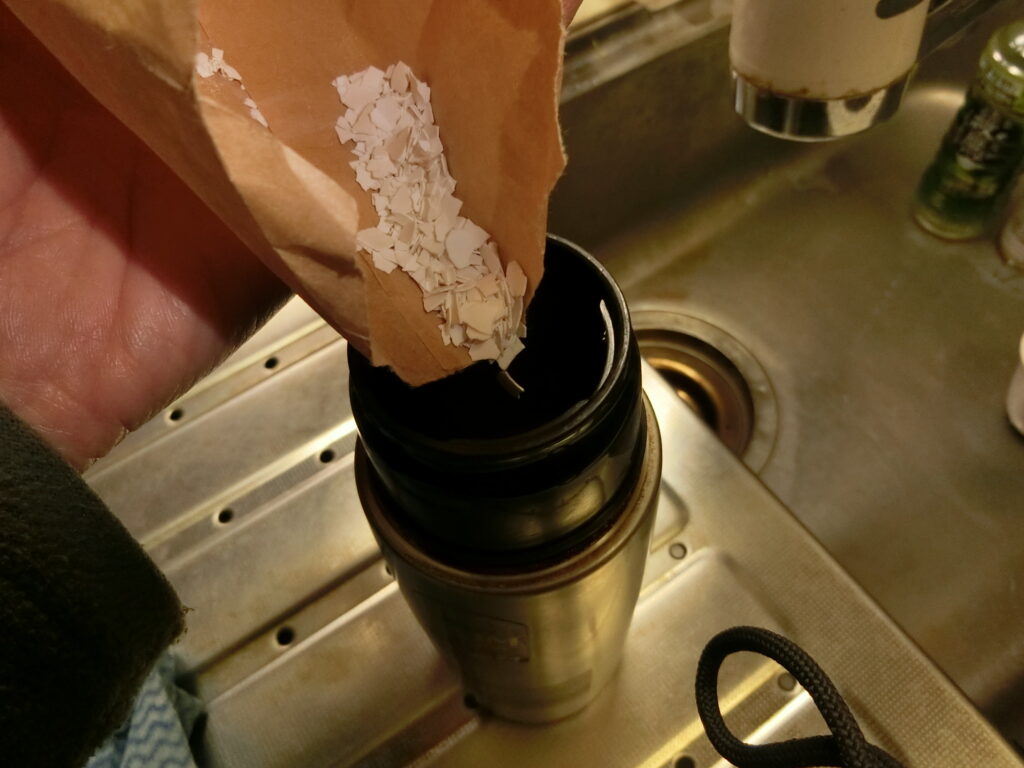

後日、準備開始です。先日の卵はゆで卵の殻でM玉2~3個分くらいでしょうか、殻には薄皮が付いています。この薄皮は取り除いた方が効果がありそうですので、丁寧に取り除きます。薄皮を取り除いたら紙袋にまとめて袋の外側から揉み洗うように殻を小さく砕きます(下左写真)。そこそこ小さめに砕いた方がよさそうです。殻を砕き終えたら水筒にブッ込みます(下右写真)。

少量の水を加えて中栓を取り付けます。粒子の大きな研磨剤が汚れを擦り落とすイメージで、あとはシャカシャカとひたすら振り続けましょう。今回は特に側面を集中的に狙います。いい加減に腕が疲れてきたら内部を一度確認してみましょう。

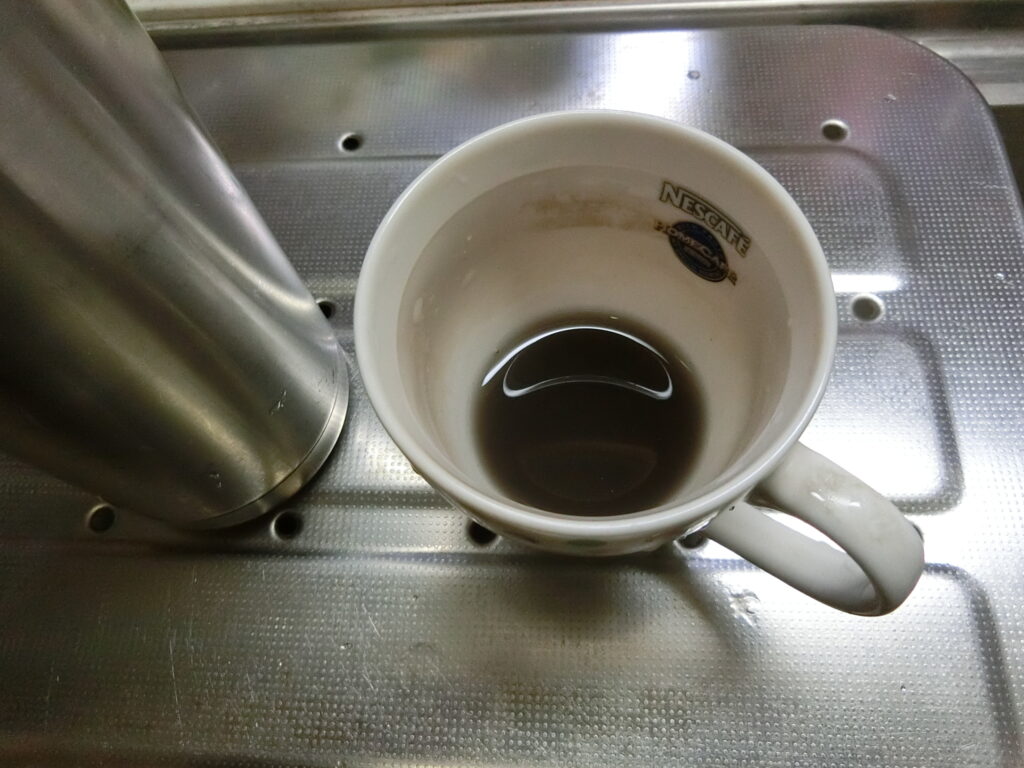

上左写真はシェイク前、上右写真は一度シェイクして確認のために開けた写真です。目視でも汚れは若干取れている…かも?程度でしたが、少量加えた水の汚れがすごかった(下写真)。

飲み残しのコーヒーではありません。そこそこきれいだと思っていた水筒内部の汚れです。😱

そんなに汚れてはいないだろうと思っていたのが大間違いでした。これはじっくり・丁寧にやってみる価値ありと考え、がんばってあと3セット振ることにしました(1セット何分振るとか決めてませんが、そこは適当に)。3セット振り切った結果が下の写真になります。

上の写真がシェイク後の写真です。底部の汚れはそれほど変わりがないのかもしれませんが(上左写真)、側面の汚れはほぼきれいに取り除けています(上右写真)。この結果には少々、いや、かなり驚きました。昔から言い伝えられている方法だし、大した効果はないと勝手に決めつけていた自分が恥ずかしくなりました。この方法は目からウロコ!で、超おすすめです。

こんなことでも無ければ、水筒のメーカーなんて調べもしなかったかもしれませんが、この水筒を製作した株式会社織田島器物製作所さんは、後に株式会社セブン・セブンさんに社名変更、さらに株式会社SUSさんと社名変更して現在に至っているようです。ネットで調べていると、水筒の保温性能を比較したブログを発見しました(http://hyogokobe865.blog.fc2.com/blog-entry-53.html)。全部で9本、サーモスやタイガー、象印など名だたるメーカー品を比較した結果が掲載されています。1位はやはりサーモスだったようですが、そのサーモスと性能がほぼ互角だったのが、織田島器物製作所さんの製品だったようです。職人気質の製品だったんですね。安易な気持ちで取り換えなくてよかったです。

最後に、ちょっと気になる記事を見つけましたので紹介しておきたいと思います。『金属製の水筒にスポーツドリンクは絶対に入れてはダメ!』という注意喚起を見たことがあるでしょうか?ちょっと前までは結構見聞きしたような記憶があります。スポーツドリンクは酸性のため、金属が溶け出して中毒を起こしてしまうということが原因のようです。実際の中毒事例も2008年に報告されています。このときは、銅製の水筒で粉末のスポーツドリンクを溶かし、それを5~6時間後に飲んだ6人が、頭痛やめまい、吐き気などの症状を訴えたようです。ところが、近年の水筒は、内部にフッ素加工を施しているものが多くなり、”スポーツドリンク対応”となっているようです。水筒の性能がアップしたため、類似の中毒例も近年はほとんどなく、上述の事例が最後のようです。

とはいうものの、大塚製薬の広報担当者によると『長時間金属にふれていると、金属をサビさせたり、酸の影響で容器から金属が溶け出してポカリスエットの風味が低下したり、容器をいためてしまうことも考えられる』とし、できれば避けてほしいと回答しているとのことです(https://www.j-cast.com/2018/08/03335178.html?p=all)。絶対に大丈夫という訳にはいかないようです。頭の片隅にでも入れておきましょう。