3-1.ステアリング表面の補修(’24.12.24)

先日、上左写真のようにステアリングに破れや剥離がまたもや発生しました(今回が初めてのことではありませんので)。車の保管場所にもよると思いますが、当家は屋根のない庭に駐車していますので、紫外線がかなり影響していると考えられます。この症状は新車購入後6~7年後に現れ始め、断続的に症状が発生しています。上右写真は過去の補修跡の数々です(本来なら紙やすりで後処理を施しますので、表面はもっと滑らかになっているはずですが、あまりにも破れが続発したため、あとでまとめてやすりがけをする予定です)。

初めてこの症状を見たときに感じたことですが、車のカタログには『本革巻ステアリングホイール』と書かれているものの、このペラペラ感はビニール製に見えて仕方がありませんでした。本当に本革か?と疑問に思いつつも補修作業を開始します。

1.ステアリング表面の補修 必要なもの

- アドカラー(今回は黒とアイボリー)

- 絵筆(太さは補修の大きさによる)

- 小さな空き容器

- 紙やすり(#400程度)

- マスキングテープ<必要に応じて>

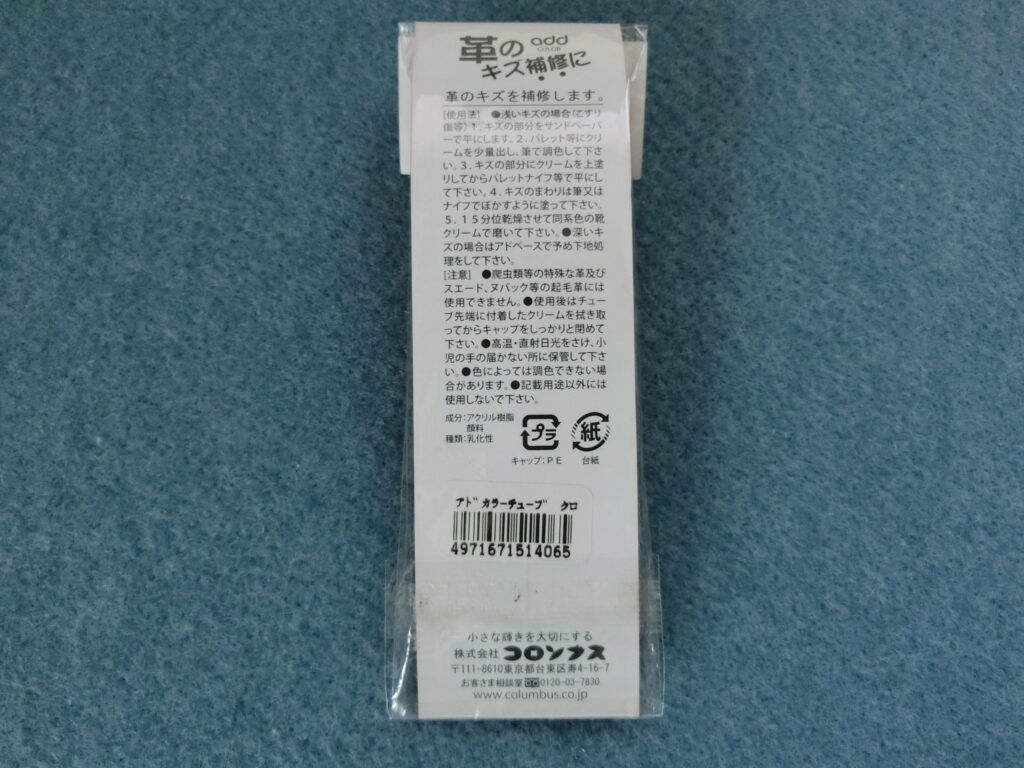

上の左写真が準備品一式になります。右写真はアドカラーの説明です。作業に取り掛かる前に、過去に経験した助言を一言。

上記の必要なものの最下段に”必要に応じてマスキングテープ”と書いてありますが、場合によっては使用は控えた方がよいかもしれません。私も初めて補修するときに使用しましたが、そこそこの粘着力があるため、作業終盤のテープを剝がすときに補修箇所周辺が引っ張られて破れが大きくなる可能性があります。補修したつもりが逆に状態を悪化させてしまうかもしれません。初回に2回ほど経験しましたので、以後マスキングテープは使用していません。補修箇所には広めにアドカラーを塗った方が好ましく、やすりがけもしますので、マスキングテープは不要と考えてもよさそうです。

容器にアドカラーを黒:アイボリー=1:3程度入れて、少しずつ混ぜ合わせていきます。ステアリング表面の色は濃い灰色ですので、この色にできる限り近づけます。

アドカラーを配合調整しながらステアリング表面の色に近づけていきます。曇りがちで暗い日や夕方は色が判断しにくいので避けた方がいいかもしれません。

厚塗りしますので、容器に出した分は使い切る感じで調整します。色の調整は全作業工程の中でも結構重要です。やり直すことがないよう、確実に行いましょう。でも、完全に同色にするのは不可能です。適当なところで妥協しましょう。

色の調整ができたら、絵筆で塗布していきます。剥がれかけた表面等は、可能な限り元に戻した状態で塗っていきます。既述した通り、厚めに塗ります。

塗布作業が終了したらしばらく乾燥させます(アドカラーの説明では15分経過後に次の作業に移るように書かれています)。本作業の次の工程はやすりがけです。できれば半~1日以上は空けた方が無難のようなので、次にハンドルを握るまで時間が確保できるときに作業を行うよう調整しましょう。

ステアリングを見まわしたら、もう1箇所の破損を見つけました。ついでなので、これも補修します。

乾燥後、色に違和感がないか確認します。そのままでも構いませんが、色の違いがあまりにも気になるようなら、もう一度初めからやり直しです。色調整ができたアドカラーを上塗りします。

写真がありませんが、アドカラー乾燥後にやすりがけの作業が残っています。膝に新聞紙を広げて運転席に座り、アドカラーを塗ったところに400番程度の紙やすりを使って仕上げていきます。初めは補修していないところが傷だらけになるのではないかと心配しましたが、厚塗りしたアドカラーをこする感覚でやすりがけをすれば不思議と滑らかな表面に仕上がりました。あまり力を入れすぎないようにするのがコツでしょうか。削ったアドカラーのカスは膝上に広げた新聞紙で受取って作業完了です。

ステアリング表面に初めて破れや剥離が発生したとき、知り合いに元自動車整備士がいたことを思い出し、補修法を尋ねてみたことがありました。彼はステアリング交換かハンドルカバーで覆ってしまうかのどちらかしかないんじゃないかと言っていました。ステアリング交換は、中古を購入したとしても自分で取り外し・取り付けをやらなければ、ステアリング代金の他にも余分にお金がかかりそうですし、ハンドルカバーで覆う方法は、ハンドルの表面に施された塗装が剥げてしまう可能性があるという情報を得ていましたので、断念したほうがよさそうです。私の場合、たまたまソファー(合皮)の補修用にアドカラーを所有していたことが主な理由ですが、様々な情報や条件を勘案して、最終的にこの補修法を選択した次第です。

余談ですが、今回、この文章を書くにあたり、『本革巻ステアリングホイール』の”本革”がずっと ”?” 状態でしたので調べてみました。まったく同様の相談が国民生活センターにありました(https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240619_2.html)。私はレザークラフトにも手を出していますので、幸いにも革の実物が手元にあります。皮革を観察しながら読んでみた結果、自動車メーカーの”本革”というのは表面・コーティング層の下にある繊維層のことのうようです。『本革』の定義については、公的な規格・基準がなく、いろいろなパターンがあるようです。基本的に革を使用している以上、偽装にはならないということでしょうか。私が『本革』と勘違いしていたのは、ステアリング表面の単なる表面・コーティング層だったようです。同様の件をいくつか調べていくうちに、表面のペラペラを少しずつはがし、すべて取り除いた状態にしようとしている強者もいました。